На высоком левом берегу реки Раевки, протекающей по окраине районного поселка Земетчино, в густой зелени деревьев возвышаются учебно-производственные корпуса профессионального училища № 33.

Вот уже 80 лет в его стенах готовятся квалифицированные рабочие кадры для народного хозяйства нашей огромной страны.

Выпускников училища ныне можно встретить во всех уголках страны и даже в странах СНГ.

Многие из них стали знатными людьми: хлеборобами, рабочими предприятий, военными и даже учеными.

А сколько замечательных людей работало в его стенах!

Я горжусь тем, что мне и членам моей семьи выпала честь трудиться в коллективе этого училища. (Наш общий семейный трудовой стаж в училище составляет более шестидесяти лет).

В.М.Майоров

« Рогачевка, чертиновка,

ФЗУ и ПТУ,

Свое дело знает туго,

Это факт и наяву.

Семь десятков существует,

Его чады там и тут.

И за то, что их «штампует»,

Кадров кузницей зовут.

Хлеборобы, трактористы,

Комбайнеры, шофера,

Счастья вам под небом чистым!

В честь училища – «Ура»!

В. Семисчастнов.

Так написал наш земляк об училище. Созданное в трудные для страны двадцатые годы, училище стало для многих поколений в нашем районе первой ступенькой в жизнь.

Шел 1924 год. Страна залечила раны, нанесенные гражданской войной и приступила к индустриализации, промышленности.

Не стоял в стороне от основной дороги экономического развития страны и Земетчинский свеклосахарный завод, который практически не прекращал своей работы и в предыдущие годы.

При его реконструкции, начатой в 24-ом году, остро ощущалась нехватка квалифицированной рабочей силы. Выход из затруднения был один: готовить рабочие кадры для завода на месте, непосредственно на заводе.

Весной 1924 года руководство сахзавода обратилось с письмом в Юго-Восточное отделение Сахаротреста страны, в котором просило разрешение открыть при заводе районную школу ФЗУ.

Вскоре из Сахаротреста поступило разрешение, в котором указывалось, что районная школа должна будет готовить кадры для всех сахарных заводов Юго – Восточного отделения.

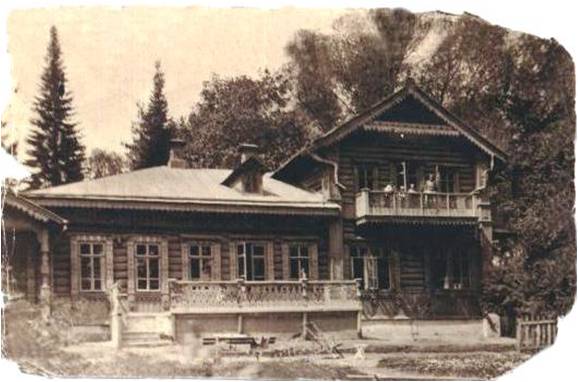

Школу решено было разместить в старинном особняке княгини Ольги Петровны Долгорукой, расположенном неподалеку от сахарного завода.

Первым заведующим школой был назначен Василий Сергеевич Середенко.

Открытие школы состоялось 8 ноября 1924 года в торжественной обстановке, под звуки заводского духового оркестра, с концертом художественной самодеятельности, подготовленной участниками кружков художественной самодеятельности заводского рабочего клуба.

В первый год на учёбу в школу было принято всего 33 человека, половина из которых - по направлению от Земетчинского сахзавода. Все учащиеся были 1909-1910 гг. рождения, умели писать и читать.

Профессии, которым должны были обучаться в школе, это: слесарь, токарь, кузнец, столяр, сатуратчик, выпарщик.

Срок обучения был установлен в 4 года. Учащиеся изучали математический цикл учебных предметов (арифметику, алгебру, геометрию), обществоведческий (историю, психологию, политзанятия), графическую грамоту, а так же спецдисциплины.

Кроме теоретических занятий, с учащимися проводились занятия по производственному обучению, непосредственно в заводских цехах на рабочих местах.

Через полгода начала работы школы (2мая 1925г.) в клубе сахзавода была проведена временная выставка изделий учащихся, которые они изготовили во время занятий по производственному обучению.

В книге отзывов о выставке, а её посетило взрослое население посёлка и школьники, один из посетителей (Василий Александрович Щербаков, слесарь по профессии) написал такой отзыв: «Просмотрев предметы слесарного изделия силами юных учеников фабзавуча, я сперва не мог представить, чтобы за такое короткое время обучения могли бы так точно выполнять. Сравнивая с практикой, как мне приходилось учиться при старом режиме, то я за это время мог научиться только правильно держать в руках пилу, а вот такую работу мне пришлось постичь после двухлетнего обучения».

А вот посетительницы выставки Соколова и Копылова (инициалы в книге отзывов отсутствуют) оставили такую запись: «Выставка достойна внимания. Можно смело поздравить с успехом».

В архивных делах сохранился ещё один интересный документ от той далёкой поры, дающий представление об условиях жизни подростков в школе. Это самодеятельный журнал «Проба пера» № 1-2, выпущенный учащимися в апреле 1926 года. Объём его довольно-таки солидный, 20 листов. Интересен он тем, что в нем подробно описан распорядок дня в школе.

Как явствует из журнала, в общежитии проживало 24 подростка, остальные 9 ─ у родителей дома.

Общежитие не имело ни водопровода, ни электричества, ни центрального отопления, ни теплых бытовых комнат (туалет, умывальник).

Круглый год учащиеся умывались на улице. Здания общежития сохранились до сих пор и до сих пор носят название «Красная усадьба», видимо потому, что сложено из красного кирпича.

В старину у княгини О. Долгорукой в нем проживал управляющий имением, и была расположена оранжерея.

Питание учащихся было недостаточным: чай сладкий, хлеб, картофельное пюре, каша, да постные щи. Не случайно, поэтому медработник школы в своей докладной записке директору указывал, что от недоедания у учащихся случаются на занятиях обмороки.

Да и сами учащиеся в своем журнале «Проба пера» пишут, что они с нетерпением ждали производственной практики в цехах завода, во время которой они имели возможность «…вдоволь полакомится сиропом и сахарным песком».

До 1928 года прием в районную школу ФЗУ производился раз в два года, то есть через год, ввиду отсутствия необходимой материально – технической базы в школе.

Достаточно сказать, что в школе имелся лишь один класс для теоретических занятий, а в учебных мастерских школы все механизмы (токарный станок, сверлильный, фрезерный) приводились в движение вручную. В то время, когда несколько человек вращали вручную механизм станка, один из учащихся выполнял на нем в это время необходимые виды работы.

Лишь в 1928 году в школе была смонтирована и пущена в эксплуатацию своя электростанция, позволившая электрифицировать мастерские.

Большая заслуга в этом принадлежала заведующему школой Аркадию Пантелеймоновичу Фёдорову. Он один из директоров, кто довольно долго работал в районной школе ФЗУ в должности директора (работал с 1925 по 1928 г.)

Родился он в 1872 г. в Гатчине, под Санкт-Петербургом. В молодости окончил реальное училище имени Цесаревича Николая в Гатчине (позднее, уже в советское время, училище было преобразовано в индустриальный техникум).

До 1897 года работал на заводах Петербурга. В первые годы советской власти работал, а Ростове-на-Дону в Задонской школе ФЗУ, с 1925 года – на Земетчинском сахзаводе.

Районная школа ФЗУ просуществовала до 1940 года.

За время своего существования в её стенах было подготовлено около 2-х тысяч молодых квалифицированных рабочих не только для сахарных заводов страны, но и для сельского хозяйства. Дело в том, что в начале тридцатых годов в районе началась коллективизация сельского хозяйства и стали создаваться МТС. Для сельского хозяйство нужны были квалифицированные кадры: трактористы, шофера, комбайнеры.

В стенах училища в это время попутно готовились и эти кадры и, причем не плохо. В 1938 году комсомольская организация ФЗУ за успехи в социалистическом соревновании в честь Х съезда ВЛКСМ была удостоена Почетной грамоты ЦК ВЛКСМ и премии Союзного Наркомата пищевой промышленности.

Накануне войны, районная школа ФЗУ была реорганизована в ремесленное училище №3 (РУ-3).

Реорганизация школы ФЗУ была обусловлена угрозой развязывания Германской войны против СССР и необходимостью подготовки резерва квалифицированных рабочих кадров из числа молодежи.

В суровые годы войны

С началом Великой Отечественной войны училище (РУ – 3) перешло на подготовку рабочих кадров ведущих отраслей тяжелой промышленности, в основном для авиа- и танкостроительной.

Училище стало готовить из числа юношей и девушек токарей, фрезеровщиков, слесарей-инструментальщиков, слесарей- сборщиков, кузнецов, столяров.

Резко вырос контингент учащихся. Начиная с 1941 года, в училище стала прибывать из прифронтовой зоны эвакуированная молодежь.

Первый такой прием учащихся состоялся уже 6 июля 1941 года.

С началом войны изменился и весь ритм жизни училища.

Приказом директора РУ от 7 июля 1941 года в училище были отменены теоретические занятия, а училище перешло на 8-ми часовой учебно-производственный цикл работы.

В учебных мастерских учащиеся-подростки под руководством инструкторов производственного обучения стали выполнять военные заказы, изготавливать отдельные детали к оружию, точить корпуса мин, стержни к бронебойным снарядам и т.д.

Вот что рассказал в своих воспоминаниях выпускник РУ – 3, окончивший училище в 1942 году, Анатолий Федорович Перепечин, ныне проживающий в районом центре:

«Я обучался в училище по профессии токарь. На первом курсе в токарной мастерской нам доверяли работу лишь по изготовлению простых деталей: болтов, гаек, стержней для бронебойных снарядов. Старшекурсники же изготавливали корпуса мин и снарядов, валы, корпуса подшипников, отдельные детали к минометам. С нас брали письменную расписку о неразглашении военной тайны».

В начале 42-го в училище зарождается движение за перевыполнение производственных заданий учащимися, получившее позднее название «движение двухсотников», т.е. движение за выполнение производственных заданий на 200 и более процентов.

Оно нашло широкий отклик среди учащихся. Так в приказе от 8 февраля 1943 года по училищу по подведению итогов соцполитического соревнования за 1942 год сказано, что в прошедшем году из 269 учащихся производственные задания в учебных мастерских выполнили на 100% - 65 человек, на 150% - 147, на 200% и более – 57 человек.

Нехватка квалифицированных рабочих кадров на предприятиях страны диктовала условия более ускоренной подготовки молодых рабочих в стенах училища, поэтому сроки обучения учащихся первого года войны сокращались с трех лет до двух – полутора лет в зависимости от сложности профессии.

Архивные документы донесли до наших дней приказ директора училища М.С. Смирнова от 2 мая 1943 года, 25 сентября того же года, согласно которых в г. Магнитогорск и город Горловку (на шахты Донбасса) были направлены две группы учащихся 2 – го курса, обучавшихся профессии кузнеца.

Там, вдали от родного дома, подростки продолжали трудиться по – стахановски.

Так выездная редакция газеты «Правда» в январе 1945 года выпустила два специальных номера газеты (приложения к газете), на страницах которых рассказала о самоотверженном труде выпускников Земетчинского РУ – 3 на авиационном заводе в городе Омске.

«Равняйтесь на Павлушу Беляева, - призывала листовка. В ней рассказывалось, как бывший учащийся – выпускник РУ – 3, родом из деревни Генералово, получив профессию слесаря пятого разряда (шестой разряд самый высший). Стал передовым рабочим, обогнав в соцсоревновании старых опытных работников завода, перевыполнял ежедневные нормы выработки в два с лишним раза при отличном качестве. В газете была напечатана и песня про него, сочинённая местными поэтом и композитором.

«Работает он на военном заводе,

Круглый отличник во всём.

Павлуша Беляев работой отличной

Победу куёт над врагом.

Учился он в ремучилище,

Всегда в числе первых он был.

Работал всегда он отлично,

Хорошие знания здесь получил.

Работает он на военном заводе,

Пример всем даёт он собой,

Павлуша Беляев – отличник работы,

Он тыла герой молодой».

А вот ещё несколько документов, характеризующих качество подготовки рабочих кадров в училище в военные годы.

Это письмо из Ремтреста при Пензенском облземотделе, датированное 24.09.1945 года, адресованное директору училища М.С. Смирнову, в котором указывается на хорошую работу выпускников в мастерских МТС области. А также районная газета «Ленинская правда» №8 за 22 февраля 1945года, в которой рассказывается об учёбе и труде учащихся.

Рассказывая об училище в годы военной поры, нельзя не упомянуть о его директоре, благодаря стараниям которого оно и было в числе лучших училищ области.

Директором в то время был Михаил Сергеевич Смирнов, 1903г рождения, уроженец деревни Васильевской Мантуровского района Костромской области. В 1923 г он кончил Кологривский сельхозтехникум, а в 1931 – Тимирязевскую сельхозакадемию. С 1931 по 1934гг работал агрономом в свеклосовхозе в Воронежской области.

Летом 1936 года был назначен директором Земетчинской школы ФЗУ.

В ноябре 1940 года школа ФЗУ была реорганизована в РУ – 3 (училище металлистов) и Михаил Сергеевич возглавил его.

В декабре его переводят на работу в г. Калинин инспектором учебно-производственного отдела областного управления трудовых резервов.

С марта 1946 года возглавил РУ – 1 г. Калинина, в 1948 году был назначен директором Калининской областной средней сельскохозяйственной школы по подготовке председателей колхозов, преобразованную в 1956 году в Калининский сельскохозяйственный техникум директором, которого был Михаил Сергеевич.

В 1958 году по состоянию здоровья ушел на пенсию (инвалидность). Умер Михаил Сергеевич в 1973 году в Калинине.

За свой самоотверженный труд был награжден в октябре 1945 года знаком «Отличник Государственных трудовых резервов», а в июле 1946 года медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

В годы войны учащиеся в свободное от занятий время оказывали помощь колхозам в проведении полевых работ.

Они помогали ремонтировать сельхозтехнику, пропалывать в колхозах посадки овощей, убирать урожай, скирдовать сено и солому.

Так в приказе директора №90 от 28 августа 1941 года указывается, что учащиеся ремесленного училища в летний период оказали колхозам помощь:

- скошено крюками – 9га ржи

- связано в снопы и уложено в скирды хлеба на площади 131га

- сено заскирдовано на площади 20га

- приняли участие в обмолоте хлебов (цепами), прополке бахчей и ремонте борон и плугов

Учитывая, что питание учащихся в столовой училища было всё же недостаточным, администрацией училища было организовано своё подсобное училищное хозяйство.

Училищу была отведена земля на берегу речки Раёвки, под посадки бахчевых культур.

Вот что там сеялось:

- капуста - 1,25га

- морковь - 0,4га

- огурцы – 1,5га

- дыня – 0,25га

Участок неподалёку у деревни Ниловки:

- фасоль – 0,6га

- помидоры – 0,5га

- морковь – 0,4га

Участок при деревне Дубрава:

- картофель – 3,3га

- просо – 7,1га

Имелась в училище и своя пасека.

Поддержали учащиеся и почин тружеников района в сборе денежных средств в фонд обороны.

Учащиеся и работники училища собирали добровольно пожертвования на строительство танковой колонны «Трудовые резервы».

Многие учащиеся по окончании училища сразу же призывались в Красную Армию, а были и такие, которые, не дожидаясь окончания училища, добровольцами уходили на фронт.

Так в ноябре 1943 года директором училища Смирновым М.С. были изданы два приказа (№67 от 19.11 и №69 от 29.11), согласно которых из числа учащихся были отчислены трое учащихся, как добровольно ушедшие в Красную Армию. Это Ионычева Люба, Лягина Клавдия и Корнилова, последние две родом из с. Каменки.

Многие из выпускников храбро сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

Шешеня Татьяна Ильинична, 1923г рождения, уроженка с.Раево. Окончила РУ–3 в 1943году и добровольно ушла в Красную Армию. Награждена орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг», «За отвагу», «За взятие Берлина»

Желтоплясов Иван Федорович, 1925 года рождения, уроженец г. Нежина Черниговской области. В 1942 году окончил РУ–3 и направлен был на работу на авиационный завод в г. Омск, оттуда ушел добровольно на фронт. В марте 1945 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны работал в городе Омске на заводе. В 1985 году был в гостях у коллектива училища на открытии музея истории училища. Умер в г. Омске в 1998 году.

Волков Степан Михайлович, 1924 года рождения, уроженец с. Поливаново Вадинского района. В 1942 году окончил РУ-3 и был призван в ряды Красной Армии. Принимал участие в освобождении стран Восточной Европы от фашистских захватчиков. После войны работал военным советником в Китае. Награждён орденами и медалями СССР, Австрии, Венгрии, Китая.

Екатеринчев Валентин Андреевич, 1925 года рождения, уроженец с. Александровки Башмаковского района, окончил училище в 1942 году и призван в ряды Красной Армии. Был штурманом на боевом самолёте. Принимал активное участие в освобождении стран Европы от фашистов. Войну закончил 10 мая в освобождённой Праге. За боевые подвиги награжден многими орденами и медалями СССР, Чехословакии. После войны работал главным бухгалтером в Земетчинском ПМК-146. Умер в 2003 году.

Тарасов Иван Мефодиевич, 1926 года рождения, уроженец пос. Земетчино. В 1942 году окончил училище по специальности кузнец. В том же году осенью был призван в Красную Армию. С боями прошёл до Берлина. Награждён многими орденами и медалями СССР. После войны работал в училище мастером производственного обучения. В начале 50-х годов по комсомольской путёвке уехал на целину. Награждён медалью «За освоение целинных и залежных земель» и «За трудовую доблесть». Длительное время работал кузнецом в Земетчинской ПМК -1170. В настоящее время проживает в пос. Пролетарском

Герасин Иван Павлович, 1925 г. Рождения, уроженец села Матчерки. В 1942 году окончил РУ -3 по специальности слесарь. Принимал участие в Сталинградской битве, на Курской дуге, в освобождении Прибалтики, штурме Берлина. За боевые подвиги награжден боевыми орденами (Отечественной войны II степени и Красной звезды), медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и др. После войны работал на Земетчинском хлебоприемном предприятии.

Кузнеца кадров для села.

Отгремели последние залпы войны. Страна перешла к мирной жизни. Стали восстанавливаться заводы и фабрики, заново отстраиваться порушенные войной города и поселки.

В стране остро ощущалась нехватка квалифицированных рабочих кадров.

Ремесленное училище, как и в военные годы, продолжало готовить квалифицированные рабочие кадры для ведущих отраслей не только для промышленности, но и сельского хозяйства. Еще в 1943 году РУ-3 было реорганизовано в СХУ (сельхозучилище).

Трудные это были годы и для училища. Материально-техническая база училища была слабой. Отсутствовали учебники, производственные помещения были тесными, по нескольку лет не ремонтированы. Оборудование физически изношено, да и морально устарело. Не хватало инструмента, даже простейшего: зубил, молотков, напильников, ножовочных полотен, сверл, фрез и т.д.

Многое приходилось делать кустарным способом в учебных мастерских, на что уходило много времени и сил.

Училищу повезло с директором. В 46-м году в училище пришел работать Чертин Иван Васильевич. Сначала он работал заведующим учебной частью, а с 47 года стал бессменным директором на долгие 27 лет, вплоть до ухода на пенсию.

Это был единственный директор за все время существования училища, который так долго проработал на этом посту.

Он был строг и в то же время по-отечески заботлив.

Не считаясь ни со временем, ни с трудностями, он стремился создать для учащихся оптимальные жилищно-бытовые условия, так как в послевоенное время в училище продолжали поступать на учёбу воспитанники детских домов, обделённые лаской и добротой. Ему не раз приходилось ездить в Москву, в Госкомитет по трудовым резервам, доказывать свою правоту в решении многих проблем училища.

За его принципиальность у него частенько возникали трения с руководителями Райкома партии и Райисполкома.

Но учащиеся его любили, а училище в шутку называли «чертиновкой».

За свою добросовестную работу на посту директора училища, он в 1967 году был награждён орденом трудового Красного Знамени, в 1970 – медалью «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», а также значком «Отличник профессионально-технического образования РСФСР».

В 1950 году ПУ-33 было награждено Государственным комитетом по трудовым резервам, переходящим Красным Знаменем, которое ныне хранится в училищном музее.

В 1952 году СХУ было реорганизовано в училище механизации сельского хозяйства № 13 (УМСХ № 13) и перешло на подготовку квалифицированных рабочих кадров для села: трактористов, шофёров, слесарей.

Коллективу училища пришлось заново создавать учебно-материальную базу: оборудовать учебные кабинеты и мастерские, организовывать учебно-опытное хозяйство.

Для этого училищу были выделены земельные угодья площадью 202га в окрестности деревни Быстриха, находящейся на расстоянии 12км от училища. Это и земельные угодья, выделенные училищу, естественно, были не из лучших по плодородию, иначе бы их не отдало хозяйство.

Коллективу училища пришлось немало потрудиться, чтобы поднять плодородие почвы.

Для этого приходилось возить на поля навоз, дефикатную грязь с заводских отстойников, вносить минеральные удобрения, известковать почву.

Для выполнения этих мероприятий использовались новейшие технологии: от тракторных агрегатов до сельскохозяйственной авиации, что позволило в конечном итоге училищу выйти по уровню урожайности в районе в число передовых хозяйств.

Так к началу 70-х годов урожайность зерновых культур в училище достигла 29 центнеров с гектара.

Имело училище и подсобное хозяйство бахчи, коров, свиней.

Директору Чертину И.В. стоило больших трудов добиться передачи участка земли рядом с училищем на берегу реки Раевки вместе с остатками сада от совхоза «Рянзенский» училищу.

Здесь учащиеся стали выращивать бахчевые культуры: огурцы, помидоры, капусту,

морковь, лук, свеклу, а в саду яблоки.

Урожаи были хорошими. Училище на зиму полностью заготавливало овощи для своей столовой для питания учащихся.

В столовой обедали и все работники училища, так как за час обедного перерыва сходить домой на обед многие не имели возможности.

К тому же обеды были дешевыми по стоимости, В пределах 25-28 копеек.

Дневной Рацион питания учащихся стоит 60 копеек.

Излишки сельхозпродукции (овощей, яблок, молока, мяса) продавались по себестоимости сотрудникам училища и населению.

Надо отметить, что в послевоенные годы, материальная база училища оставалась слабой. Из тракторов были трактора СТЗ - НАТИ, Комбайны - СК-3, автомобили - от полуторки до ГАЗ-51.

Лишь в конце 60-х годов училище стало получать новую технику.

До 1967 года в училище была своя электростанция, которая начинала свою работу с 6 часов утра и работала до 10 часов вечера.

Ночью общежитие (коридоры) освещались керосиновыми лампами, что было не безопасно в пожарном отношении.

Под общежитие по-прежнему использовалось старое здание в два этажа.

Комнаты были большие, в отдельных из них проживало по 17 человек, в самых маленьких по площади по 4 человека.

Одна из комнат была оборудована под красный уголок, где были газеты для чтения и настольные игры: шашки, шахматы, гармошка, патефон.

После окончания училища молодые механизаторы направлялись, как правило, на работу в колхозы района (после 60-х годов – в совхозы) и на целину.

На целину уезжали с неохотой, понимали, что на новом месте, необжитом, будет много трудностей, да и от дома, от родной семьи не хотелось уезжать.

На работу на целину (это 50-е – 60-е годы) учащихся в поездке сопровождали, как правило, кто-то из работников училища, у которого находились все документы на учащихся: аттестаты об окончании училища, удостоверения на право управления трактором или автомобилем, направления, свидетельства о рождении и т.д.

В дороге порой происходили казусы: учащиеся воровали свои документы у сопровождавших их работников или же вслед за работником, доставившим их к месту работы (целинный совхоз), убегали с работы из целинного совхоза без документов, без денег, «Зайцами» на товарняках возвращались домой.

Так, к примеру, произошло в начале 60-х с одной из групп трактористов, которых на целину поехал сопровождать помощник директора по культурно-воспитательной работе Чурбаков Михаил Андреевич.

Зная его «любовь к зелёному змию», учащиеся по дороге в поезде уже на целине в Казахстане угостили его спиртным как следует, а когда он уснул от опьянения, они забрали свои документы у него из чемодана и на первой же станции сошли с поезда и товарняками уехали домой.

Он же, проснувшись и обнаружив пропажу, понял какую «шутку» сыграли с ним выпускники и какая ответственность на него возложена за доставку ребят к месту работы и какое наказание его ожидает, не нашел ничего лучше, как явится к руководству совхоза, куда направлялись выпускники училища и упросить руководство сделать ему в документах соответствующую отметку о якобы благополучном их прибытии к месту работы.

Они же, (молодые рабочие), на несколько дней раньше его прибыли домой.

Инцидент закончился благополучно лишь из-за того, что и в совхозе на целине они были в то время «лишними» и их там никто не ждал.

Конечно, не все выпускники сбегали с работы из хозяйств. Были и такие, которые четко и добросовестно работали после окончания училища.

Вот, к примеру, Раев Виктор Максимович, уроженец поселка Земетчино, 1937 года рождения. Окончил в 1954 году училище.

После службы в армии по комсомольской путевке уехал на целину. Награжден медалью «за освоение целинных и залежных земель». Вернувшись с целины, с 1963 года работал на сахзаводе.

А были и такие, которые стали позднее знаменитыми людьми.

Сарвилин Николай Герасимович

Уроженец села Поливанова Вадинского района. Окончил училище в 1947 году. В50-х годах возглавил колхоз в своем селе, Который стал одним из лучших в районе.

Был депутатом Верховного Совета СССР шестого созыва и делегатом XXVII съезда КПСС.

Буданов Юрий Федорович, 1932г. рождения окончил училище в 1951году по специальности токарь. Был секретарем комитета ВЛКСМ на сахзаводе, председателем партийно- государственного контроля, при Земетчинском РК КПСС. С 1967года – вторым секретарем Вадинского райкома КПСС, затем Лунинского райкома КПСС, а с 1977г - директором Лунинского мехлесхоза. Награжден орденами и медалями СССР.

Из стен училища вышло много знатных хлеборобов – орденоносцев, удостоенных за свой героический труд высоких правительственных Наград.

Это знаменитые механизаторы орденоносцы: Мыскин Петр Петрович, Афанасов Иван Игнатьевич, Юдин Николай Алексеевич, Мясоедов Анатолий Кузьмич, Краснощеков Николай Викторович из совхоза имени Кулакова, Космачев Владимир Васильевич, Распертов Иван Тимофеевич, Караченков Владимир Герасимович из совхоза «Россия», Фомин Яков Федорович, Данилков Федор Федорович, Купцов Петр Алексеевич – из «Ушинского» совхоза, Попков Иван Андреевич, Оликов Николай Григорьевич, Васькин Михаил Павлович, Васькин Илья Леонидович из «Краснодубравского» совхоза, Лычагин Анатолий Петрович, Белавкин Василий Сергеевич, Адамов Владимир Михайлович из совхоза «Березняковский», Жулин Петр Иосифович из Большеижморского, Горин Андрей Петрович из Рянзенского совхоза и многие другие.

Есть среди выпускников училища и ученые. Безыкорнов Александр Илларионович, уроженец д. Ниловки. Окончил РУ -3 в 1943 году. Позднее защитил диссертацию и стал доктором технических наук. Работал в Академии Наук Украинской ССР

Герасев Владимир Ильич 1929 г. рождения, уроженец села Салтыково, окончил РУ- № 3в 1949 году. Доктор технических наук. Работал в одном из военных НИИ в Москве.

Его разработки посвящены созданию космического оружия.

Важной вехой в истории училища был 1973 год, год, когда училище перешло на подготовку рабочих кадров со средним образованием.

В этот год училище как бы обновилось. Был пущен в эксплуатацию новый учебный корпус, только что построенный.

В нем разместились просторные, светлые учебные кабинеты

В нем разместились просторные, светлые учебные кабинеты

В училище стали приезжать на обучение и девочки, и даже из других районов: Вадинского, Башмаковского, Пичаевского. Училище расширило профиль подготовки рабочих кадров.

Помимо трактористов – машинистов стали готовить мастеров сельского строительство (принято было в 1973 сразу две группы, одна из которых - девочки), мастеров - плодоовощеводов, мастеров цветоводов- декораторов, мастеров по пошиву верхней одежды.

В училище широко развернулось социалистическое соревнование между группами за качественные знания.

Лучших учеников поощряли поездками на экскурсию в г. Пензу и даже в другие города.

Круглые отличники ежегодно направлялись на экскурсию даже за границу в страны социалистического лагеря.

Так Зверева Валя (родом из Вяземки), побывала по турпутевке в Чехословакии, Зорина Галя ( из деревне Ждановки) - в ГДР, Быстров Володя (из поселка Земетчино) - в Болгарии, Чёлушкин Владимир (поселок Пролетарка)- в Венгрии, Шумилкин Владимир (из села Чернояр) – в ГДР, Чулкова Тамара (из Земетчино) совершила поездку по городам СССР: Киев, Брест, Хатынь, Федотов Сергей из с-за «Россия» в Румынии.

В училище стало традицией ежегодно в дни летних и зимних каникул лучшим учащимся предоставлялось право совершить экскурсию в какой – либо город СССР.

Чаще всего делалось так: в зимние каникулы учащиеся- отличники совершали экскурсию в город Пензу, а в летнее время – в Москву, Рязань или Ленинград.

Каждая учебная группа обязана была сдать нормы ГТО по туризму, для чего в летнее время совершали турпоходы в село Осин-гай, Расположенное в соседнем Пичаевском районе, где есть музей Зон и Шуры Козмодемьяновскихх – Героев Советского Союза, погибших в годы Великой Отечественной войны, или г. Моршанск

С появлением в училище группы девушек жизнь в училище преобразилась.

Появились кружки художественной самодеятельности: хоровой, сольного пения, духовой оркестр, эстрадный.

В 1975 году при проведении различных областных смотров, посвященных 30- летию победы над фашисткой Германией, училище заняло призовые места: 2-ое место среди учебных заведений области на лучшее благоустройство территории училища,2-ое место в художественной самодеятельности среди сельских ПТу и 1 – ое место среди коллективов сельских училищ в конкурсе духовой музыки. (духовых оркестров).

Активное участие в художественной самодеятельности принимали все женские группы, весь педколлектив.

На 9- ое мае в парке Победы в городе Пенза от училища выступали с сольными номерами педагоги Чиненова Раиса Петровна (преподаватель литературы), Лапоткова Зинаида Викторовна (преподаватель обществоведения), учащиеся Пимукова Полина (из села Вяземски) и Козлова Вера (из районного поселка Вадинска)

Духовым оркестром в училище долгое время руководил руководитель по НВП (начальной военной подготовки) Лучников Николай Борисович, раньше работавший в Каменском ГПТУ -13 мастером производственного обучения в группе сварщиков.

С концертами художественной самодеятельности учащиеся часто выезжали в сёла района и даже в районные центры: Вадинск, Беднодемьяновск, Н. Ломов.

Работал в училище и эстрадный оркестр. Руководителя эстрадного оркестра не было: роль руководителя выполнял, как правило, кто-то из старшекурсников, имевший уже навыки руководителя и хорошо знавший электромузыкальные инструменты.

Отдельные учащиеся-кружковцы позднее руководили районными эстрадными ансамблями (Баташов Миша из Земетчино, Постнов Сергей и Дельнов Андрей из посёлка «Россия»), первые двое до сих пор продолжают работать в РДК.

Много внимания уделялось развитию спортивно-массовой работы в училище. В училище хорошо были развиты такие виды спорта, как футбол, волейбол, лыжи.

Многое зависело здесь от руководителя физвоспитания. В училище долгое время работал преподавателем физвоспитания (70 – 80 г.г.) Книгин Пётр Андреевич, сам прекрасный спортсмен- разрядник.

Его сменил … Продолжение »